7月22日,央視《新聞直播間》

7月22日,央視《新聞直播間》欄目播出新聞《愛心驛站成為戶外勞動者“清涼補給站”》,報道都昌縣在炎炎夏日開放愛心驛站,成為快遞員、環衛工人等戶外勞動者的“清涼補給站”。

7月22日,央視《新聞直播間》

7月22日,央視《新聞直播間》欄目播出新聞《一點現場 江西九江 劇毒銀環蛇藏身梳妝臺 消防員成功抓捕》,報道一條銀環蛇爬進彭澤縣一居民家中,消防員成功將其抓捕。

7月23日,《人民日報》18版

7月23日,《人民日報》18版整版專題稿件《我們的美麗城市 我們的宜居家園(產經觀察)》,其中以《江西九江市——完整社區,一刻鐘滿足日常需求》為題,單條報道了潯陽區孫家垅完整社區建設,完善基礎設施,拓展公共空間,打造15分鐘生活圈,讓居民生活更加便捷。

內容摘要:

江西九江市——

完整社區,一刻鐘滿足日常需求

人民日報記者 王丹

江西省九江市潯陽區孫家垅社區。陳鵬志/攝

一大早,江西省九江市潯陽區孫家垅社區黨群服務中心迎來了一個個老街坊。63歲的居民湯秋榮把外孫送到社區開辦的暑期公益托管班,“這里不僅有老師專門輔導作業,還開設了石膏彩繪、青花瓷立體畫、京劇臉譜制作等手工體驗課,孩子每天認真對照課程表,生怕錯過了心儀的課程。”

“過去,小區服務設施少,路面狹窄坑洼,生活不太便利,一到晚上我們就不愿出門。現在公園建在家門口,專家定期到社區問診,出門能遛彎,下樓能就醫,小孩有專人幫著看護,日子過得有滋有味。”湯秋榮說。

孫家垅社區由電信器材廠宿舍、整流器廠宿舍等11個小區組成,多數房屋建于上世紀七八十年代。隨著時間推移,房屋逐漸老化、配套設施陳舊、環境整體落后、活動空間不足等問題逐漸顯現。

“此前,社區49棟住宅樓中,八成以上出現墻體斑駁、管線老化等情況,產生了不少安全隱患。不僅如此,小區內違建成風,公共區域被私人‘圈占’,導致居民停車難、出行難,活動空間受限。”孫家垅社區黨委書記趙琳說,居民期待改善居住環境的呼聲越來越高。

“不過,受資金、政策等因素限制,此前能做的就是‘縫縫補補’。要想來個‘煥然一新’,社區也是有心無力。”趙琳感慨。

2022年,事情迎來轉機。孫家垅完整社區建設被納入當地民生實事項目,政府加大投入實施整體更新。

完整社區怎么建?居民說了算。趙琳介紹,區里成立工作專班,通過入戶走訪、調查問卷、召開居民議事會和專題聽證會等多種方式,摸準居民需求。

“建設之初,居民最期盼的養老照料、兒童托育、共享食堂、文化體育等服務設施均處于‘空白’狀態,而社區又沒有閑置場地來新建,成為擺在我們面前的最大難題。”趙琳說。

盤活拓展空間資源,成為破局的關鍵。“原本還擔心門前的圍欄會‘一拆了之’,給生活造成不便。沒想到,社區為居住在一樓的50至70平方米小戶型住戶統一建造了門前庭院和儲物間,既美觀又實用。”居民徐曉林說。

不僅如此,孫家垅社區還將目光投向了僅有一墻之隔的“鄰居”們。

經過多方協商,按照“產權與使用權分離”模式,通過拆墻并院、拆圍透綠等舉措,江西財經職業學院讓渡出宿舍區閑置的4300余平方米場地使用權,相繼建成社區幸福食堂、養老服務中心、托育中心、共享球場,讓“一老一小”樂享便利;中國郵政集團九江分公司360多平方米的舊倉庫,成為社區黨群服務中心和新時代文明實踐站,讓服務群眾有了功能完善的新陣地……“在一眾‘好鄰居’的托舉之下,社區基礎設施更加完善,公共活動空間大為拓展。”趙琳說。

臨近中午,孫家垅社區幸福食堂熱鬧了起來。“這里為我們提供一日三餐,葷素搭配、菜品豐富、好吃不貴,老年人用餐還能享受半價優惠。”湯秋榮笑著說,走出小區大門,就是生鮮超市、衛生服務中心、理發店、藥店……“不到一刻鐘的工夫,就能滿足基本生活所需,方便得很!”

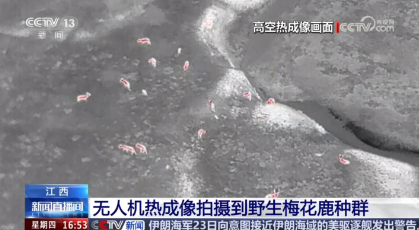

7月24日,央視《新聞直播間》

7月24日,央視《新聞直播間》欄目播出新聞《江西 無人機熱成像拍攝到野生梅花鹿種群》,報道位于江西桃紅嶺梅花鹿國家級自然保護區工作人員在開展夜間巡護時,無人機搭載的熱成像設備在彭澤縣黃嶺鄉拍攝到野生梅花鹿夜間活動的影像。

7月25日,《人民日報》18版

7月25日,《人民日報》18版整版專欄稿件《聽脫貧戶講述鞏固拓展脫貧攻堅成果故事 脫貧穩穩的 兜底牢牢的》,其中以《江西省修水縣湯橋村易地搬遷脫貧戶林英華 搬出深山窩 樂享新生活》為題,單條報道了修水縣湯橋村易地搬遷脫貧戶過上了安居樂業的幸福新生活。

內容摘要:

江西省修水縣湯橋村易地搬遷脫貧戶林英華

搬出深山窩 樂享新生活

人民日報記者 楊顏菲

江西省修水縣湯橋村易地扶貧搬遷安置小區。王江明/攝

“防火安全,人人有責……”臨近中午,一輛“大喇叭”宣傳車里傳來循環播放的防火提示,聲音越來越近。“這是林英華回來了,他是村里的大忙人。”江西省修水縣黃沙鎮湯橋村黨支部書記佐贛鋒笑著說。

湯橋村易地扶貧搬遷安置小區脫貧戶林英華的家,干凈整潔,家用電器一應俱全。“我是村里的生態護林員,還種了10多畝稻田,日子過得踏實。”

8年前,林英華還和父母住在深山土坯房,每年靠種幾畝薄田、賣柴火、打零工等勉強維持生計。2017年,包括他在內的53戶村民易地扶貧搬遷,住進了新房。

搬出來面對新環境,開啟新生活,如何穩得住、逐步能致富?

“群眾想什么,我們就干什么。”佐贛鋒說,村里發揮網格員“人熟、地熟、情況熟”優勢,走村入戶,與搬遷群眾交朋友、拉家常,深入了解大家的所思、所盼,解決大家的急難愁盼。

一張桌子、十幾條板凳,大家圍坐一堂,群眾說事、干部解題的“板凳會”,實實在在解決大伙兒的煩心事。林英華說,學校門口車輛亂停亂放嚴重,“板凳會”上提出來后,很快村里就施劃了停車位。通過“板凳會”,村里先后安裝了太陽能路燈、改造了自來水管網、增設了電瓶車充電棚……

安置小區里的居民,來自20多個不同的村組,如何和諧共處?“建立村規民約、移風易俗文明公約,成立紅白理事會、議事協商會,安置點上很多事,都由村民集體商議決定。”湯橋村鄉風文明理事會理事長龔三忠介紹,村里每年還會評選“好公婆”“好兒媳”“勤勞之星”等,讓文明鄉風滋潤鄉親們的心田。

“環境美、民風淳,家門口就能就醫、上學、就業,這搬出來后的日子,舒坦!”林英華感慨。

7月25日,《光明日報》1版

7月25日,《光明日報》1版稿件《乘勢而上 “新”潮涌動——從“半年報”看中國經濟高質量發展活力》,報道了共青城市傳統服裝制造業實現數字化蝶變,AI設計、產業大腦、選品批發等功能,讓定制化服務成為現實。

內容摘要:

在江西共青城市,傳統服裝制造業正經歷一場數字化蝶變。走進一家服飾有限公司的智能車間,5條吊掛生產線流暢運轉,135個工位通過系統自動分配任務。

“之前采用老設備,一個組做8000單需要一個多月,現在只要20天左右。”公司生產負責人余穩感慨。

“過去是等客上門,現在是直播帶貨。”共青城羽絨服裝產業發展中心內,主播李娜正對著鏡頭展示一款國風羽絨服。AI設計、產業大腦、選品批發等功能,讓定制化服務成為現實。通過定制推出的國潮系列新品,單季線上銷售額突破百萬元。

7月24日《新華每日電訊》2版

7月25日《光明日報》1版

新華社通稿《著力建設安全可靠的韌性城市——深入貫徹落實中央城市工作會議精神述評之七》,其中提到九江市持續推進城市防洪、內澇治理、給水排水工作。7月24日《新華每日電訊》2版、7月25日《光明日報》1版分別進行了刊發報道。

內容摘要:

九江持續推進城市防洪、內澇治理、給水排水工作。

7月25日,央視《新聞直播間》

7月25日,央視《朝聞天下》

7月25日,央視《新聞直播間》欄目播出新聞《中國成為全世界“國際濕地城市”最多的國家 我國國際濕地城市增至22個 居全球第一》和《朝聞天下》欄目播出新聞《我國國際濕地城市增至22個 居全球第一》,報道在《濕地公約》第十五屆締約方大會上,我國有9個城市獲得第三批“國際濕地城市” 認證,九江作為江西唯一入選的城市成功上榜。九江是東亞、澳大利西亞水鳥遷飛線路上的重要節點,世界文明的珍禽王國和候鳥天堂。

7月25日,央廣《新聞和報紙摘要》

7月25日,央廣《新聞和報紙摘要》欄目播出新聞《7月25日 國內簡訊》,其中報道在津巴布韋舉行的《濕地公約》第十五屆締約方大會上,我國有9個城市獲得第三批“國際濕地城市” 認證,九江作為江西唯一入選的城市成功上榜。

7月26日,央廣《新聞縱橫》

7月26日,央廣《新聞縱橫》欄目播出新聞,其中報道在《濕地公約》第十五屆締約方大會上,我國有9個城市獲得第三批“國際濕地城市” 認證,九江作為江西唯一入選的城市成功上榜。其中有九江市林業局副局長鄒細陽同期聲。

7月25日,央視《新聞直播間》

7月25日,央視《新聞直播間》欄目播出新聞《大美中國 江西九江 海綿城市理念融入城市更新 打造宜居空間》,報道位于長江中下游南岸的九江市將海綿城市的建設理念同自然景觀、歷史文化街區有機結合,打造嶄新空間。

7月27日,央視《新聞直播間》

7月27日,央視《新聞直播間》欄目播出新聞《大美中國 江西彭澤 鮮嫩蓮蓬迎豐收 盛夏荷香采蓮忙》,報道在彭澤縣太平關鄉,鮮嫩的蓮蓬迎來了一年一度的豐收采摘季,當地依托良好生態環境,因地制宜推廣種植經濟作物,助力鄉村振興。

7月28日,《新華每日電訊》4版

7月28日,《新華每日電訊》4版稿件《從“能辦”到“好辦”“快辦” 江西聚焦企業需求持續推動“一件事”落地生效》,單條報道了瑞昌市開展“高效辦成一件事”改革,聚焦企業和群眾需求,提供“網上辦,掌上辦,專人辦,跟蹤辦”服務,實現群眾辦事“只進一扇門、最多跑一次”。同時,打破傳統政務服務模式,將服務“窗口”前移至企業“門口”,通過“上門服務+現場審批”,實現“一次不跑”。

從“能辦”到“好辦”“快辦”

江西聚焦企業需求持續推動“一件事”落地生效

兩年前,江西圖治企業管理有限公司總經理余哲很難想到,曾經要跑七八趟才能辦好的企業遷入業務,現在只用跑一趟就辦好了。

江西圖治是一家企業管理和信息技術咨詢服務公司,因為辦理業務需要,余哲隔三岔五就會光顧江西省瑞昌市行政審批局。記者見到余哲時,他剛給一位山東客戶辦完企業遷入業務,正坐在行政審批局企業服務中心的沙發上發消息告訴對方。

“前兩年辦業務不光需要到不同的部門去填表、交材料,有時還要到外地取回材料再來辦理,跑個七八趟才辦好是常有的事。”余哲說,自從有了“高效辦成一件事”服務,只要提前準備好相關材料,跑一趟就能辦好。

為解決企業和群眾在辦事過程中來回跑、流程繁瑣、辦理時間長等問題,2024年,江西省全面開展“高效辦成一件事”改革,以體制機制“減法”,做好政務服務“加法”,推動政府履職更加協同高效,為企業和群眾提供更加優質、高效、便捷的政務服務體驗。

走進瑞昌市行政審批局企業服務中心,企業開辦區、增值服務區、工程審批區……6類業務區分布其中,各區域有專人提供政策指導和幫辦代辦服務。在此基礎上,還設置有一個“高效辦成一件事”專區,覆蓋49個“一件事”場景,提供“網上辦,掌上辦,專人辦,跟蹤辦”服務,實現群眾辦事“只進一扇門、最多跑一次”。

對這樣的轉變,瑞昌一家藥店負責人邵玉珍感受頗深。“兩年前我到這里辦理業務,整棟樓上上下下跑,依然‘找不著北’,要四處詢問好幾個人才能辦好。”邵玉珍說,現在所有的業務都集中在三樓企業服務中心,而且每個柜臺提供的服務都有清晰的標識指引,“這次只用了半小時就辦好了同樣的業務”。

除了企業“最多跑一次”,瑞昌還打破傳統政務服務模式,將服務“窗口”前移至企業“門口”,通過“上門服務+現場審批”,實現“一次不跑”。

不久前,瑞昌銘遠家庭農場因經營調整需辦理法人變更,且需同步變更食品經營許可證,這件事可愁壞了農場負責人陳先生,“我只擅長搞農業,對材料填寫、電腦操作這些東西一點都不懂”。

了解清楚情況后,當地很快組建了由企業開辦、食品審批等多個窗口人員組成的“流動服務專班”,提前定制包含雙證變更的“個性化服務清單”,攜帶電子簽章設備、便攜電腦等“移動審批包”前往農場,變“企業跑窗口”為“窗口跑企業”,將原本需要耗時3個工作日的流程壓縮至3小時內辦結。

“我們將持續拓展‘上門服務+現場審批’模式,重點覆蓋農業合作社、園區企業等經營主體,以‘窗口到門口’的服務模式為支點,推動政務服務從‘能辦’向‘好辦’‘快辦’升級。”瑞昌市行政審批局副局長徐旭說。

不只是瑞昌一地,在江西,通過流程再造、部門高效協同、系統對接和數據共享等,實現了“一件事”全省統一辦理標準和模式。

目前,江西49個“一件事”已全部上線運行,平均辦理時間從34個工作日壓減為11個工作日,辦理環節從10個壓減為2個,跑動次數從5次壓減為最多跑1次。49個“一件事”中,涉及企業的有22個,涉企“一件事”全流程網辦降低了制度性交易成本,取得明顯的經濟效益和社會效益。(新華每日電訊記者 陳柱佐)新華社南昌7月27日電

7月28日,央視《新聞直播間》

7月28日,央視《新聞直播間》欄目播出新聞《大美中國 江西都昌 荷田采摘季 蓮子豐收時》,報道在都昌縣,荷花與蓮蓬相互依襯,相映成趣,構成了一幅生機盎然的田園畫卷,當地村民忙著采摘成熟的蓮蓬。

已有 0 人贊過